【必見】オーストラリアで人気!チャイルドケア留学と資格のリアル事情

早速ですが、ワーホリや短期留学の後に「オーストラリアにもうちょっと残りたいな〜」と感じる事はありませんか?

ワーホリの1年間は長そうに見えて、あっという間に時間が過ぎて行きます。

実際、私はワーホリ後に学生ビザへ切り替えました。

ワーホリから学生ビザへ変えるという選択肢では、英語コースではなくビジネスやツーリズムなどの専門学校に通うパターンが一般的です。

そんな中「オーストラリアには少しでも長く滞在したい」という場合や「将来的には永住権も…」という方には、チャイルドケアや調理師のコースが人気です。

そこで、今回はオーストラリアでチャイルドケアに興味がある方が押さえておくべきチャイルドケア事情や情報を詳しくお伝えしたいと思います!

オーストラリアで子育てする際のシステムや種類などは私たち日本人には馴染みのないものも多いです。

また、実際にオーストラリア人の子育て中の方にもお話を伺ったのでそうした情報もぜひ参考にして頂ければ幸いです。

オーストラリアではチャイルドケアの需要が高い!

近年は日本でも共働きが一般的になっていますが、実はオーストラリアではずっとずっと前から「両親ともに働く」という形が一般的だったりします。

オーストラリアは1901年に成立した近代では特に新しい国です。

なので、お国柄としても男女平等という観点で先進的な考え方を持つ人が多かったのでしょう。

実際、オーストラリアは女性の社会進出が欧米と比べても早く、働く女性がずっと前から多いんですね。

なので今でもオーストラリアでは出産や育児のタイミングで仕事を辞める人は少なく「子どもを預ける場所=チャイルドケアセンター」の需要が非常に高くなっています。

具体的には、現在オーストラリアのチャイルドケア事情はこんな感じです。

・働く女性も多いためチャイルドケアの需要が元々高い

・さらに近年ではオーストラリア国内の人口も増えている

・人や仕事が集まる市内中心部は特にそのニーズが高い

↓

・オーストラリアでは保育士1人が見れるのは子ども4人まで(0~2歳の場合)、施設の安全基準や設備要件といった法律規制もあり、土地や人材確保も簡単ではない

↓

・市内中心部では「数ヶ月待ち」という状況も

↓

・オーストラリアも国の方針としてチャイルドケアセンターや保育士を増やすように積極的に推奨、支援している

チャイルドケアで働く人は好待遇

上記のように需要と供給のバランスが合っておらず、国としても積極的に支援しているチャイルドケア業界ですので、働く側としては実はかなり好待遇だったりします。

オーストラリアの保育士の給与は資格レベルによって明確に区分されていて、最低賃金も下記のように法律でしっかり保護されています。

・Certificate III保有者:最低時給 24.95ドル~

・Diploma保有者:最低時給 約31.66ドル~

・Bachelor保有者:最低時給 約39.94ドル~

(参照:Fair work OMBUDSMAN 2025年7月1日以降の賃金データ)

また、オーストラリアでは休日や祝日の割増給与や有給休暇(年4週間)、病気休暇、育児休暇などの労働者の権利がしっかりと保護されており、ワークライフバランスを重視した働き方が可能です。

例えば、Diploma保有者が日曜日に働いた場合には、時給はなんと63.32ドル〜と約2倍、祝日に働いた場合には79.15ドル〜と約2.5倍となります!

もし祝日に8時間しっかり働いた場合には、1日だけで633ドル〜もの給与となりますのでものすごい給与ですよね。

チャイルドケアの利用料は高額

一方で、チャイルドケアの利用料はかなり割高です。

オーストラリア全国での1日の保育料はなんと129.15ドル( Fair work OMBUDSMAN 2024年データ)となっています。

オーストラリアでは、保育士1人が見れる子どもの人数も法律でしっかり規制されていますので、例えば「保育士が見る子どもの数を増やして人件費を削減する」という事はできません。

つまり、利用者からしたら「保育士の高額な時給をカバーするだけの保育料をちゃんと支払わないといけない」という意味でもあります。

1日の保育料の平均が130ドルですので、週5日預けたら650ドル、1ヶ月(4週)では2,600ドルとなりますのでかなり高額です。

最低時給が高いオーストラリア人であっても、こうした高額な保育費は負担が大きく、パートタイムの女性だと「稼いだ給料が保育料に全部消えてしまう」という事もあるようです…。。

こうした高額なオーストラリアのチャイルドケアですが、それでも利用する人、利用したいという人が多く、申込みをしても満席、枠がなく利用できない人も多い状況となっています。

チャイルドケアの種類

次はオーストラリアのチャイルドケアの種類を簡単にご紹介致します。

・Kindergarten / Daycare

・Home care

・Before and After school care

・Vacation care

KindergartenやDaycare(キンダーガーデン / デイケア)

まずはKindergarten(幼稚園)とDaycare(保育園)です。

KindergartenとDaycareの違い

どちらも5歳まで預かってくれる施設という部分では同じです。

ただ、Kindergarten(幼稚園)は小学校の入学準備を主な目的としているため3歳からの受け入れ、保育時間はDaycareに比べて少し短めとなっています。

一方、Daycare(保育園)については「フルタイムで働く保護者のための日中の保育」という施設のため、給食やおやつ、昼寝などの生活全般をサポートし、受け入れは0歳〜、保育時間も朝7時~夕方18時までと長めとなっています。

つまり、Kindergartenはより教育的側面が強く、Daycareはより保護者のための保育という側面が強くなっているんですね。

ちなみに、オーストラリアでは給食(ランチ)は給食が提供される場所もありますが、どちらかというと持参するタイプが多くなっています。

Show and Tell(見せて、話す)

またオーストラリアのKindergartenやDaycareでは、「Show and Tell」という発表会があり、月に1回自分の番が回ってきます。

これは直訳するとShow(見せて)、Tell(話す)という意味で、子どもが自分の持ち物や経験をクラスの前で紹介し、発表する仕組みです。

例えば、こんなものがトピックとなります。

実は、このShow and Tellは、オーストラリアの小学校の低学年でも授業の一環として導入されているものになってます。

Show and Tellは、子どもの自己表現力を養い、プレゼンの基礎を練習したり、文化や多様性を理解する手助けとなります。

発表する側は自分の意見を伝える練習がしっかりできますが、実は聞く側も「友達の発表をしっかり聞いて、質問する」という練習ができます。

なので、プレゼン基礎力や表現力に加えて、理解力や質問力も一緒に伸ばすことができるんですね。

オーストラリアでは、人の前で発表することをこうした小さい時から始めているのです。

先生1人が見る人数が少ない

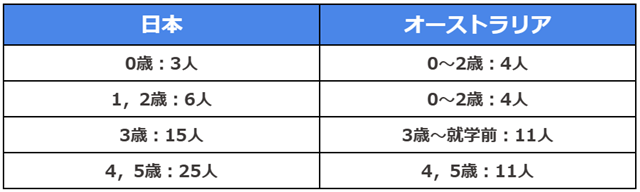

オーストラリアは州によっても若干人数が異なりますが、日本とオーストラリアでの先生1人が見る子どもの人数はこんな感じになっています。

(出典 Australian Children’s Education and Care Quality Authority / ACECQA、「こども未来戦略」/内閣官房 )

ちなみに、2024年には日本での法律改正があったのですが、改正前は3歳は20人、4,5歳は30人という人数でしたので、日本とオーストラリアの差は2倍や3倍とかなり離れていました。(現在は少し縮まったという感じですね)

こうした事情もあり、オーストラリアではチャイルドケアの求人数の多さが目立ちます。また、日本人経営の場所もあるそうですよ。

土足やマスクといった文化の違いも

私はオーペアとしてデイケアへの送迎をしていた時に一番びっくりしたのが…デイケアに上履きがない事です。

オーストラリアは土足文化ですので、当たり前と言えば当たり前なのですが…靴箱や上履きがないのは新鮮でした。

また、土足で入る床の上に簡易的なお布団を敷いてお昼寝をしているところもカルチャーショックでした(笑)

それから、オーストラリアのチャイルドケアセンターでは、風邪やはしかなどの流行り病が日本より蔓延しやすいと感じました。

なぜならオーストラリアでは共働きをするためにチャイルドケアを利用していますので、子どもが風邪をひいていようが体調が多少悪かろうが施設に預けてしまうからです。

また、コロナの時代にはさすがにマスクをする姿もありましたが、基本オーストラリアではマスクをしない文化です。(オーストラリアでマスクを着用すると基本重病を患っている人だと思われます)

日本ではインフルエンザや風邪が流行る時期は常にマスクをつけますし、私もつけしたいタイプですが、オーストラリアではマスクをしません。

なので、こうした事情から感染症による周りへの影響も大きいという声を良く聞きますね。

それから、うがい手洗いもオーストラリアではあまり見かけず、私自身も子供たちがうがいをする光景をこちらで見たことがないですね…。(苦笑)

Home care(ホーム・ケア)

こちらは、資格を持つチャイルドケアワーカーが個人宅で子供を預かるスタイルです。

個人宅で子どもを預かるので、対象年齢も幅広く、いろいろ融通が利くのが特徴ですね。

受け入れ人数も少人数ですので、子ども1人ひとりに目が行き届きやすく、家庭的な雰囲気の中で寄り添ったケアができるのがメリットです。

一方、デメリットとしては、一例に過ぎませんが風邪を引きやすい点でしょうか。

個人宅=狭い空間になりますし、1人で多くの子供を見るので、衛生面に少し手が回らないところもあるようです。

あとは、やはり「個人宅=一般の家庭」ですので、施設面で「子どもの生活や遊びなどに特別配慮したつくり」ではありません。

そのため、そうした安全面を心配する声もありましたね。

Before and After school care (BASC)

こちらは対象年齢が小学生で、小学校の授業前後(Before School Care、After School Care)に子どもを預かるサービスです。

日本で言うと、放課後に預かってくれる児童クラブ(学童保育)のようなイメージですね。

オーストラリアでは共働き家庭のサポートとして普及していて、宿題をしたり、遊んだり、読書をしたり、軽食(シリアル、トースト、フルーツなど)などをとって過ごします。

定期的に通っている子供がほとんどですが、急に仕事で遅れそうになった時や、何か緊急事態の時にすぐに電話一本で見てくれるのは安心ですね。

また、親の会社や学校が施設との提携がある場合や収入状況、シングルペアレントといった状況だと割引などもあるようです。

Vacation care(バケーション・ケア)

こちらも対象年齢が小学生で、期間は学校の長期休暇(スクールホリデー)の間に預かってくれるというサービスです。

ブリスベンのあるクイーンズランド州では、4、6、9月に約2週間、12月から1月にかけて約6週間の長期休暇(スクールホリデー)があります。

もちろん、その期間に合わせて、長い休暇を取る親御さんも多いのですが、やはり仕事が休めないという方も多くいます。

そのため、バケーション・ケアでは、普段のビフォーアフタースクールの内容に加えて、長期休暇らしい体験型アクティビティが充実しています。

例えば、遠足、スポーツ、自転車、料理、アート、化学デーなど楽しいプログラムが用意されており、毎日イベントも変わるので子ども達も充実した時間を過ごせます。

通常のビフォーアフタースクールは緊急時に電話一本ですぐ利用できたりしますが、こちらは少し前からの予約が必要です。

また、料金もその日のアクティビティによって変動しますので注意が必要です。

中には、節約も兼ねて友達の親同士で「いつ空いているか」を確認して、「この日は子ども達をお願い!この日は私が預かるから!」と計画を立てて、バケーション・ケアに行く日を減らしている工夫もあったりします。

オーストラリア政府の補助について

オーストラリアではシングルペアレント家庭も多く、政府によるチャイルドケア補助制度も整っています。

補助の有無や金額は、家庭の収入、利用するデイケアの種類、子供の年齢によって異なります。

また、補助を受けながらチャイルドケアセンターを利用する場合、「年間で何日まで欠席できる」という上限があり、それを超えると補助が打ち切られてしまう可能性もあります。

特に風邪などを引きやすいお子さんがいる家庭では、この点は大きな悩みだったりするようです。

さらに、障害を持つ子どものための専門施設やサポート制度も整備されているので利用者側としては安心できますね。

チャイルドケアの資格やコースについて

将来、オーストラリアでデイケアやチャイルドケアセンターなどで勤務をしたい、赤ちゃんから小学校前までの子供と関わる仕事をしたいという方は、専門学校でチャイルドケアの勉強をする形になります。

オーストラリアと日本の保育士制度の違い

オーストラリアの保育士制度ですが、日本よりも細かく資格レベルが3つに分かれているのが特徴です。

日本は「保育士資格」に種類はなく、資格は1つだけです。

しかし、オーストラリアの場合にはチャイルドケアの資格が下記のように3つに分かれています。

→ チャイルドケア施設で働くための基礎資格。

→ より高い専門性を持ち、リーダー的立場やプログラム運営にも携われる。

→ 幼児教育学士と大学レベルの資格で教育プログラムの開発や管理職への道も開ける。

大まかに「基礎的な資格=Certificate」と「より高い専門性を持つ資格=Diploma」、「教育プログラムの開発や管理者を想定した資格=Bachelor」という形です。

ちなみに、日本で保育士資格を取得するには、「厚生労働大臣指定の養成機関(2年の短大、3年の専門学校、4年の大学)を卒業」or「国家資格である保育士試験に合格する」の2パターンとなっています。

オーストラリアで保育士になるためには

オーストラリアで保育士になるためには、上記3つのうちいずれかの資格を取得すればOKです。

具体的には、オーストラリアの職業教育機関を監督するAustralian Skills Quality Authority(ASQA)によって認められた職業訓練コースを無事卒業(修了)すればその資格がゲットできるんですね。

ただし、目指す資格によってコースの期間は異なり、より高度なコースはそれだけ時間とお金(学費)がかかります。

・基礎的な資格であるCertificateのコース期間は「約半年~」

・チームリーダーなどを想定した資格であるDiplomaのコース期間は「約1年~」

・大学レベルであるBachelorのコース期間は「約3年~」

→教育機関によってもコース期間には若干の幅がありますが大まかな期間の目安は上記の通りです。

→学校によっては、CertificateからDiplomaまで通して資格を取る2年ほどのプログラムになっている場合も多いです。

チャイルドケアコースではボランティア(実習)が必須

オーストラリアのチャイルドケアコースを卒業し、資格を得るためには、保育園でのボランティア(実習)が必須になっています。

このボランティアは、学校が決めてくれる場合もあるようですが、基本的には自分自身で働かせてもらえるデイケアやチャイルドケアセンターを見つける必要があります。

ちなみに、チャイルドケアセンターも多民族国家のオーストラリアですので、国際色も様々です。

センター長が、国際色豊かでバランス良くなるように様々な国の保育士を採用している所もあれば、あえて偏った国籍バランスにしている所もあります。

例えば、韓国人向けのセンターなどでは、保育士も韓国人をメインとして採用しているため、集まるお子さんも韓国人が多いという感じです。

このあたりは親御さんの意向や希望によりますが、「英語だけではなく母国語の環境も」と考える親御さんの場合には、週2回は韓国系のセンター、他2回は色々な国の子がいる方にと使い分けていたりします。

ボランティア(実習)も就職活動!?

資格取得にはボランティア(実習)が必ず必要なオーストラリアのチャイルドケアコースですので、各チャイルドケアセンターには定期的に研修生がやってきます。

しかし、実情としては親御さんから見てたら「この人…大丈夫かな?」と感じる研修生もいるようです^^;

一方で、研修生でありながら親御さんのハートをがっちり掴み、研修中の働きぶりがセンターから認められ、卒業後、すぐにそのセンターに就職という方もいらっしゃいます。

定期的にやってくる研修生を何十人、何百人と見ているセンターですので、「この人は魅力的な人材だ!」と思ってもらえるように研修も一生懸命取り組むのが良いと思います。

資格はCertificateで大丈夫?

法律上は、基礎資格(Certificate III in Early Childhood Education and Care)があればチャイルドケア施設で働けます。

しかし、採用側としてはやはりもう一つ上の資格(Diploma of Early Childhood Education and Care)が魅力的なようです。

もし面接時に、同じくらい良さそうなAさんとBさんがいて、一方の資格がCertificate。もう一方がDiploma保持者だったら「やっぱりDiplomaの方を採用する」と考えるケースが多いみたいですね。

ちなみに、オーストラリアの政府側(ACECQA=オーストラリア子ども教育ケア品質機関)もCertificateやDiplomaの教育内容において「健康と安全」「虐待への対応」「子どもの保護」といった部分を強化したい、見直したいという動きやトレンドがあります。

そのため、「Diplomaの保持者をケアセンター内で○%以上にしよう」、「勤務はCertificateではなくDiploma以上にしよう」という事も想定されているので、もし今からチャイルドケアのコースを取る場合にはDiplomaがオススメです。

Diplomaを取るとスーパーバイザーやリーダーとして働くことが可能ですし、指定されている最低時給も高くなるので、あえてCertificateだけを今から取るメリットや魅力は少なくなっています。

チャイルドケアコースの体験者の声

チャイルドケアコースの専門学校は、学校は、週2~3日に学校に通う形が多いようです。

私の友人でコースに通っていた中国の子は、座学はそこまで大変ではなかったけど宿題やボランティアワークのレポートの量が多かったと伺ってます。

また、英語に関しては個人差がありますが、彼女はUpper Intermediate(中上級)レベルでコースを始め、特に座学での語学的な問題はなかったようです。

しかし、ボランティアでの保護者との会話に少し難しさを感じたと言っていました。

たとえ専門学校に入学する必要英語力をクリアしていても、実習ではまだ見習いと言えども「1人の保育士」として保護者は見てきますので、英語力は少しでも多い方が有利と言えるでしょう。

また、私の自宅近くの近くのデイケアでは学生をしながらそこで働いている方もいました。

チャイルドケアコースの専門学校は毎日学校があるわけではないですし、さらに学費のためにも、勉強や経験のためにもいいですよね。

まとめ

以前は、チャイルドケアコースは永住権にも近いコースだったようですが、年々条件が厳しくなり、現在では永住権を取ることが少し難しいようです。

ですがオーストラリアでは、ビザのルールはころころ変わりますし、可能性はゼロではありません。

なにより自分の知識やスキルを増やして、選択肢や可能性を広げ、今後のキャリアにつなげていくのはすごく良い事だと思います。

また、チャイルドケアコースの専門学校についてより詳しく知りたい方は、下記コラムもぜひご覧下さい!