留学前に必須!税金・保険・マイナンバー手続き完全ガイド

長期留学をする時には、学校やビザだけではなく、税金、国民健康保険、年金、マイナンバーカードなど公的な手続きも必要です。

そこで、この記事ではなかなかわかりにくい公的手続きや税金について、できるだけ詳しく解説してみたいと思います!

考慮すべき5ポイント!

短期留学の場合には、公的な手続きをする必要などはまず必要ありません。

そのため、このコラムでは基本的に長期留学を想定してお話しをしています。

早速、長期留学をする際にポイントとなる下記5つの項目をしっかり理解していきましょう。

この5つを理解しておくと、役場での質問や手続きもずっとスムーズになります。

1)住民票とは

まず1つ目は住民票です。

住民票とは簡単に言うと「住民の居住関係を公に証明するもの」です。

つまり、国や地方自治体が「あなたの住んでいる場所はここですよ」という住所を証明してくれる書類ですね。

ちなみに、住民票とよく似ている「戸籍」ですが、戸籍は「家族や出生、死亡、結婚などの身分関係を証明するもの」になります。

・住民票 → 居住場所の証明

・戸籍 → 家族や出生、死亡、結婚などの身分の証明

海外へ長期留学をする場合でも、親子関係などの身分には特に変化などはないと思いますので、基本的に戸籍については無視して頂いて大丈夫です。

留学時に関係してくるのは「住所に関係する住民票のみ」と覚えておきましょう。

2)住民税とは

次に住民税とは、簡単に言うと「あなたが住んでいる市区町村と県に支払う税金」の事です。

私たちは気づかないうちにいろいろな公的サービスや施設を利用しながら、その地域に住んでいます。

例えば、街の道路や街灯、横断歩道に信号機、治安を守る警察、火事の時の消防、図書館やプール、公園、河川の橋や堤防、小中学校や市役所、保育園での各種サービスなどですね。

こうした公的サービスや施設に主に使われている税金が住民税です。

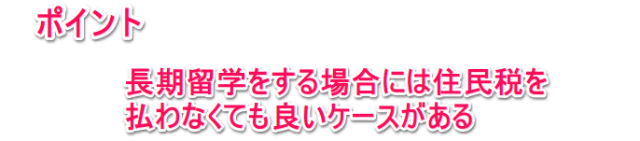

しかし、こうした公的サービスや施設は日本に住んでいる人は使いますが、当然海外に住んでいる人は使いません。

そこで長期間で海外に住むような人は、特例のような形で「あなたは住民税払わなくて良いよ」と免除されるケースがあるんですね。(この住民税の有無について後で詳しく説明していきます!)

3)国民健康保険

国民健康保険とは、簡単に言うと「サラリーマン(会社員)以外の人が加入する国の医療保険」です。

・国民健康保険: サラリーマン(会社員)以外の人が入る保険

・社会保険(※): サラリーマン(会社員)の人が入る保険

※より細かい定義では、サラリーマンが入る社会保険は「健康保険+厚生年金保険+介護保険+雇用保険+労災保険」を全部合わせたものを指します。

ちなみに、長期間の留学をする社会人の方は日本で勤めている会社をいったん退社されるケースがほとんどです。

会社員として勤めている会社を退社すると、当然サラリーマン(会社員)の社会保険は使えなくなります。

会社を退社した時点で利用する保険は、「社会保険→国民健康保険」へと自動で切り替わります。

そのため、あなたが「会社勤めをしながら長期留学をする」という珍しいケースでなければ、留学に関しては「国民健康保険の事だけ」をとりあえず考えておけばOKです。

4)国民年金

国民年金は20歳から60歳未満の人は必ず加入しなければいけない年金です。

具体的には「年を取ったり、障害者になったり、死亡をした時にお金が貰えるよ」というものですね。

そして、この国民年金は20歳から60歳までの最長40年間全ての保険料を納付することで、「満額」の年金を受け取れることになっています。(受取は原則65歳からです)

基本的に、国民年金の納付は国民の義務なので、日本国民である以上絶対に納めないといけません。

しかし、中には留学の有無に関係なく、経済的事情などで年金を支払えない人もいます。

そうした場合には、国が「免除」や「納付猶予」といった制度もきちんと設けてくれています。

そして、国も基本的には「もしあなたが国民年金を納めていない時期があれば、その分の支給年金額はしっかり減らすからご容赦くださいね!」という立場を取っています。

つまり「国民年金を納めていない時期が増えれば、その分の貰える年金額が減る。」、「国民年金を納めている時期が増えれば、その分の貰える年金が増える。」というのが大原則となります。

※年金制度はめちゃくちゃ複雑ですので…どれくらい年金が減るのかという部分は日本年金機構のウェブサイトを確認したり、年金ダイヤルのような専門の窓口へお問い合わせ下さい。

5)マイナンバーカード

最後はマイナンバー(マイナンバーカード)です。

マイナンバーは、原則日本に住所がある人に付与される番号になっています。

そのため、日本に住所がない人(私は海外に住みますよという届出=海外転出届という書類を出した人)は、これまで市区町村の役場へ行き「マイナンバーの返納手続き」という作業が必要となっていました。

しかし、令和6年(2024年)5月27日から「国外転出者向けマイナンバーカード」という新しい制度ができました。

これを利用する事で海外転出届を出す人(海外へ転出する人)でもマイナンバーカードを継続利用することができるようになっています。

そのため、長期留学をする時の選択肢としては下記のようになります。

1)海外転出届を出して、マイナンバーカードを返納

2)海外転出届を出して、マイナンバーカードを継続利用

カード自体は嵩張るものではないですし、継続利用をしておく事で海外にいながらでもマイナポータルへアクセスできたり、マイナンバーカードの電子署名が利用できるので便利です。

あとは海外から日本へ一時帰国したような時でも、マイナンバーカードがすぐ使えるので、特別な理由や事情がない限りは(1)の「国外転出者向けマイナンバーカード」へ切り替えるのがオススメです。

ちなみに「国外転出者向けマイナンバーカード」へ切り替えは、役場でその旨を申し出れば案内をしてくれます。

それから、基本的に海外へ日本のマイナンバーカードそのものを持っていく必要はありません。(もちろん海外でもマイナンバーカードの電子署名などを使う予定がある場合には持っていきましょう)

しかし、留学先の国や銀行によっては「あなたは日本人なのですね。それでは、銀行口座開設する際にマイナンバーの番号を教えてください」と言われるケースがあったりします。

そのため、マイナンバーカードを海外へ持っていかない場合でも、出国前にマイナンバーの12桁の番号だけはメモなどをして必ず控えておきましょう!

海外転出届、国外転出届(住民票を抜く)とは?

こうした5つの公的手続きをする上で一番重要な書類が「海外転出届(国外転出届)」という書類になります。

海外転出届とは「私は、今から海外に長期間滞在するので、日本の住民票を抜いてくださいね」と役場へ提出する書類の事です。

この書類を出すと「住民票から名前がなくなる」という事ですので、海外転出届を出す事を「住民票を抜く」とも言います。

実は、この海外転出届は誰でも提出できるわけではなく、「あなたが1年以上海外に滞在するかどうか。」というのが原則の提出可能ルールとなっています。

・1年以上の海外渡航=海外転出届を出せる=「住民票を抜く」

・1年未満は「日本に居住しながらの海外旅行」として扱われるため、住民票を抜かない

しかし、この原則ルールは市区町村によって対応が異なりますので、自分の住まいではどうなるかというのを役場のウェブサイトや窓口でしっかり確認していきましょう。

海外転出届提出時の市区町村の事例

上記で海外転出届の提出可否は自治体ごとに異なるとお伝えしましたが、その一例もご紹介します。

神奈川県横須賀市、東京都府中市、熊本市東区、鳥取県境港市など

長野県塩尻市、愛知県名古屋市など

大阪府大東市、滋賀県大津市など

上記のように市区町村によって、「おおむね1年(きっちり1年じゃなくても良い)」という表記や「ビザによって例外があります」とルールが様々です。

そのため、上記はあくまで目安として、みなさんが住んでいる市区町村の役場窓口へしっかり確認するのが確実です!

また、提出できるタイミングは日本を出る2週間前(14日)が目安になりますので、忘れずに行いましょう。

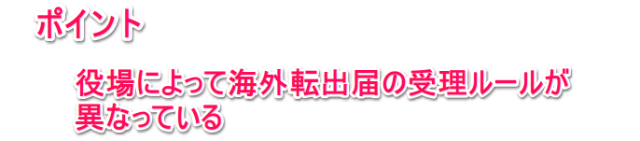

まとめ(結論)はこちら!

細かな内容を書いていくとキリがないため、まずはまとめた結論をお伝え致します!

留学、ワーキングホリデーの方はこんな形で対応をしていきましょう。

また、ここから下の情報はかなり細かな情報になるので、読みたい方や気になる方のみ参考にしてください!(たいていは上記のまとめ情報だけで事足りると思います)

そのため「そこまで細かい情報はいらないよ」という人は、このまとめ(結論)をしっかり押さえて、市区町村の役場へ問い合わせをすればOKです。

補足1)住民税の有無について

ここからは、特にわかりにくい住民税の有無についてさらに深掘りをしていきます。

まず住民税の基本ルールは下記2つです。

1)前年の年収が100万円を超えると翌年に住民税が課税される。

2)1月1日に住んでいる市町村で課税がされるため、1月1日に日本にいなければ、住民税は掛からない。

1番は単純に「市区町村や県も、経済的事情で納税が難しい人には免除しますよ」というルールです。

そして、特に留学生、ワーキングホリデーの方に重要になってくるのは2番です。

住民税は「課税を判断する時期」と「実際に納税する時期」が大きく離れているため、ちょっとわかりにくいです。

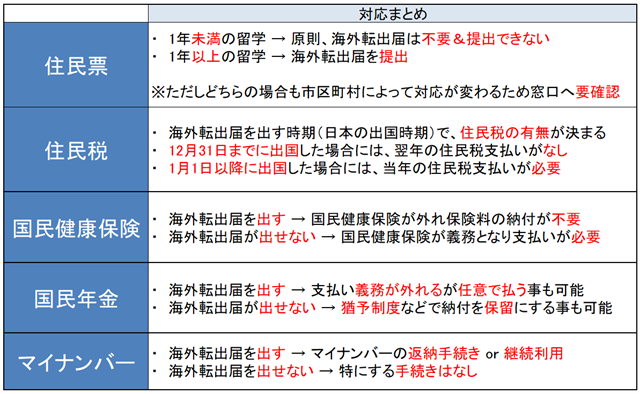

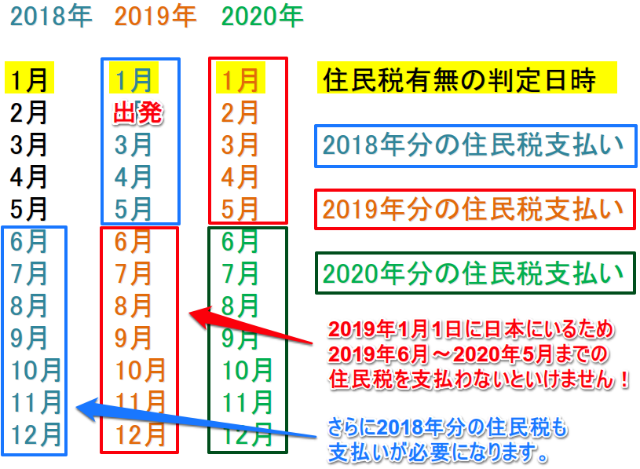

まずはこの図を見てみてください。

まず、住民税の課税有無が決まるのは、「黄色の判定日時(毎年1月1日)」になります。

例えば、2018年1月1日に日本に住んでいた人は、2018年分の住民税を青枠(2018年6月~2019年の5月)のタイミングで支払います。

また、2019年1月1日に日本に住んでいた人は、2019年分の住民税を赤枠(2019年6月1日~2020年5月)のタイミングで支払います。

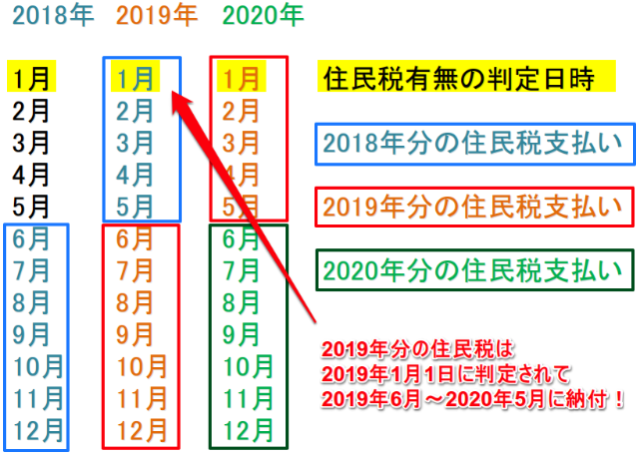

次は「2018年の10月に1年以上の留学へ出発したケース」を見ていきましょう。

この人は2018年1月1日には日本に滞在していたので、2018年分の住民税(青枠の2018年6月~2019年5月までが支払い期間)は支払わないといけません。

しかし、この人は2019年1月1日には既に日本に滞在していないため、2019年分の住民税(赤枠の2019年6月~2020年5月まで支払期間)は支払わなくてもOKなのです!

そして、最後は「2019年2月に1年以上の留学へ出発したケース」を見ていきましょう。

この人は2018年1月1日に日本に滞在していたので、2018年分の住民税(青枠の2018年6月~2019年5月までが支払い期間)を支払う必要があります。

次に、この人は2019年1月1日にも日本に滞在していたので、2019年分の住民税(赤枠の2019年6月~2020年5月まで支払期間)も支払う必要があるんですね。

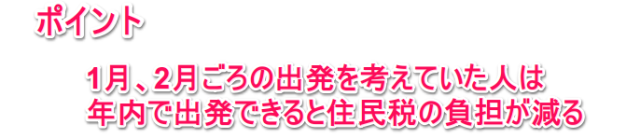

つまり、1年以上の留学や海外滞在をする予定があり、出国日を「年末か、年明けのどちらかで出発しようかな~」という人は、住民税の事を考えると年内のご出発が良いと思います。

一方で、「出発時期は今年の4月にしよう!」という人が、無理矢理出発を前年の12月にするのはスケジュール的になかなか厳しいと思うので…そうした人は住民税の事はきっぱりと忘れて自分の行きたい時に出発していきましょう(笑)

住民税の有無については、あくまで「12月出発に変更できそうな場合」に考えていけば大丈夫です。

ちなみに、海外転出届を仮に12月26日で役場へ提出をしたとしても、実際に空港を出発するのが翌年の1月4日という場合には、1月1日に日本にいることになるため住民税は発生しますのでご注意ください!(単純に、海外転出届の書類を年内に出せばOKというわけではありません)

パスポートの出国スタンプが最終的な証拠(事実)となりますので、ウソの申告はしないようにしましょうね。

補足2)国民健康保険(国保)について

住民税に続き、3番の国民健康保険についても深掘りをしていきます。

国民健康保険は、その名の通り「日本国民であれば加入しなければいけない医療保険」です(国民皆保険制度)

基本ルールとしては、こんな感じになります。

・会社に勤めている人は加入不要

・生活保護を受けている人も加入不要

・国外転出届を出した人は住民票がなくなるため、国民健康保険も脱退し加入不可となる

ちなみに、外国人の方であっても、日本の住民票がある方(3ヶ月以上日本に滞在している方)は、国民皆保険制度のルールの下で国民健康保険に加入しないといけなかったりします。

それから、国民健康保険には「国民健康保険に加入したまま海外で治療を受けた場合には、日本の治療費に換算して7割が後から返済される」という制度があったりします。

しかし、この制度はあまりあてにせず、留学生やワーキングホリデーの方は、通常の海外旅行保険へ加入した方が断然お得です!

理由は下記の通りです。

・国民健康保険を使うためには、海外滞在中も国民健康保険を毎月支払う必要がある

・国民健康保険に加入する=海外滞在中に住民税や国民年金も同時に納付しないといけない

・国民健康保険で7割の返済がされる=つまり結局3割は自己負担

・返済されない対象外の治療がある

・治療費の金額計算はあくまで日本の国が行う

国民健康保険の毎月支払う保険料は、年収300万円の単身者ですとだいたい月約2万5000円前後となっています。

つまり、その人がもし1年間海外に滞在していたら、日本にいないのにもかかわらず30万円(月2.5万円*12ヶ月=30万円)を国民健康保険の保険料として払わないといけません。

また「国民健康保険に入る=住民票を抜けない=住民税や国民年金も同時に納めないといけない」という事でもありますので、住民税と国民年金の支払いも当然上乗せされます。

仮に住民税(約10,000円)や国民年金(約17,000円)とした場合には、毎月の納付額は「2.5万(国民健康保険)+1万円(住民税)+2万弱(国民年金)」で月5.5万も無駄にお金が出ていってしまうのです…。

国民健康保険:約25,000円

住民税:約10,000円

国民年金:約17,000円

合計:約55,000円(1年間で約66万円の出費)

さらに、こうした月6万弱もの出費があるのに関わらず、結局3割分は自分で負担しなければいけないですので、全然お得感はありません(苦笑)

また、もし国民健康保険で認められていない治療や処方薬を海外で受けた場合には、国民健康保険の対象外となるため、支給は0円となります(100%自己負担)

そして、あくまで国民健康保険は「日本国内で治療した相場の7割補助」ですので、海外であなたがその病院にいくら支払ったのかは関係ありません。

例えば、医療費がめちゃくちゃ高いアメリカなどで300万の治療費用を自腹で支払ったとしても、「日本でその治療をしたらそれは50万円だよ。」と認定されてしまったら、50万円の7割なので35万円しか支給されません!

国民健康保険や住民税、国民年金などを年間で48万円もの出費をし続けながら、海外では300万を最初自腹で自分のお財布から支払い。

そして「帰国して国民健康保険で医療費を請求しても、戻ってくるのはたった35万円…。」となったら、非常に悲しいですよね…。

一方、海外旅行保険で仮に毎月3万円弱の保険料を支払ったら、ものすごく良い保険に加入できます。

海外旅行保険も保険会社やプランによって条件は異なりますが、以下のように非常に安心できる内容になっています。

・保険会社が100%負担してくれる(自己負担0%)

・自分で立て替え不要(キャッシュレス)

・日本で認められていない治療や処方箋も完全カバー

・医療費だけではなくて盗難や賠償責任なども補償される

長期留学生やワーキングホリデーの人にとっては、国民健康保険の魅力は正直かなり薄いですので…お得感がある海外旅行保険へしっかり加入していきましょう!

海外旅行保険の基礎知識について知りたい方はこちらのコラムもぜひご参考下さい。

補足3)国民年金について

さらに国民健康保険に続き、4番の国民年金も深掘りしていきます。

住民税や国民健康保険は「海外転出届を出したら(住民票を抜いたら)自動的に有無が決まる」というシンプルなルールでした。

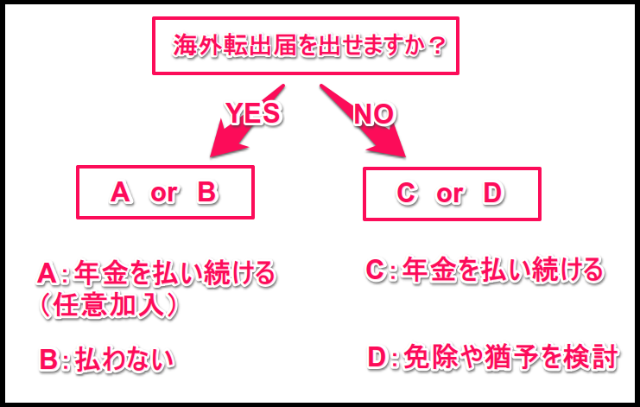

一方で、国民年金は少し状況が違っていて、海外転出届を出しても(住民票を抜いても)支払い(納付有無)を選ぶ事ができるのです。

図でまとめるとこうなります。

A:任意加入(出費は増えるが、貰える年金は多くなる)

B:義務ではないので払わない(出費は抑えられるが、貰える年金は少なくなる)

C:そのまま(出費は増えるが、年金を多く貰える)

D:保険料免除制度や保険料納付猶予制度を検討(出費は抑えられるが、貰える年金は少なくなる)

基本的には「海外転出届を出す人は、年金は払わない(B)」、「海外転出届を出せない人は、年金を払い続ける(C)」という方が多いです。

ポイントとなる例外ケースは、Aパターンの「海外転出届を出しているのでルールとしては払わなくても良いけど、任意で払いますよ」、Dパターンの「留学中の国民年金の納付が経済的に厳しいので、免除や猶予の申請も検討する」です。

Aパターンでは「せっかく払わなくても良い国民年金を何でわざわざ払うの?」と思われる人も多いと思います。

これは国が「あなたは海外転出届を出していて長期間海外に滞在する予定だから、その期間は毎月の国民年金を納めなくても良いよ。でも、納めなかった分は年金の支給額からしっかりその分減らすからね!」という対応を取るからです。

国も国民年金の取りっぱぐれを防ぐために、当然このあたりはしっかりしていますよね(笑)

そのため「海外転出届を出している。 → 国民年金の納付が免除されている→海外留学中に国民年金を納めなくても良い事にはなっている。 → けれども支払ったこと(納付した事)にはなっていない」という部分は十分注意をしておきましょう!

つまり、もしあなたが「長期留学していた1年間、国民年金を納めなかったよ。」となった場合には、65歳になった時に「満額の保険料」を受け取れないため、受け取る年金額が減ってしまうという意味になります。

もし「受け取る年金額が減ってしまうのは嫌だ!」という方は、日本に帰国をしてから追納(あとから納める)こともできますので、窓口で追納について詳しく聞いておくとベストです。

一方で、免除や猶予を検討するDパターンについては国がこんな感じで対応してくれるイメージになります。

国:「あなたの前年の所得や扶養家族などの条件を見ると、国民年金の納付は厳しそうですね。それだったら、あなたの場合には特別に国民年金の掛け金を一部免除しますよ。(納付を少し待ちますよ)」

残念ながら、国も「無条件で年金の納付を免除しますよ。(納付を待ちますよ)」という事はしません。

Dパターンは一定の条件はありますが、留学への資金に少しでもお金をまわしたい場合には、こうした制度も窓口で相談してみると良いのではないでしょうか?

かなり長いコラムになってしまいましたが、この情報を参考に上手にお金のやりくりをして、留学先で充実した生活ができるように準備を進めていきましょう!

この情報が少しでも皆さんの公的お手続きのお役に立てると幸いです。